Webサイトの改ざんとは?手口や被害事例から検知・対策方法まで解説

2025.03.10(月)

- Webシステム

- 運用・セキュリティ

Webサイトは、第三者によって不正にアクセスされ、情報が勝手に書き換えられるリスクに常にさらされています。

このように、第三者の不正な操作によって意図しない情報の変更が行われることを「Webサイトの改ざん」といい、企業の信頼性や顧客の安全に深刻な影響を及ぼす重大なセキュリティリスクです。

Webサイトはインターネット上で24時間公開されているため、改ざんの標的になりやすく、適切なセキュリティ対策を実施する必要があります。

本記事ではWebサイト改ざんの概要や近年の手口、実際の被害事例、具体的な対策方法を詳しく解説します。

Webサイトの改ざんとは

Webサイトの改ざんとは、第三者によってWebサイトの内容が勝手に変更されるサイバー攻撃の一種です。

これにより、運営する企業が意図しない不適切な情報が発信されてしまうおそれがあります。

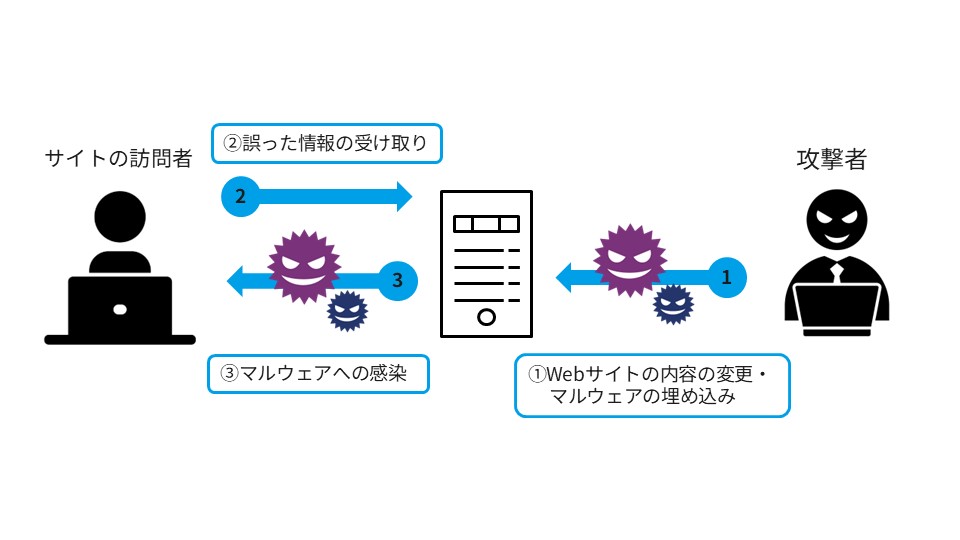

また、サイトの見た目を変化させる以外にも、マルウェア(悪意のあるソフトウェア)が埋め込まれる改ざんもあり、サイトへの訪問者がマルウェアに感染してしまうこともあります。

この場合、サイト自体の見た目に変化がないケースが多く訪問者が気づきにくいため、感染の被害が拡大しやすいことが特徴です。

Webサイト改ざんにより想定されるリスク

Webサイトが改ざんされる被害に遭った場合、次のようなリスクが考えられます。

誤った情報の流布やウイルス感染

改ざんによって不適切な内容や悪意のある情報がWebサイト上に表示されると、顧客や取引先はそれを企業の公式な発信と誤解する場合があります。

また、訪問者がマルウェアに感染したり、顧客の個人情報が流出したりする事態も想定されます。

経済的損失

Webサイトが改ざんされると、一時的にサイトを閉鎖して復旧する必要があります。

特にECサイトのような、顧客の利用によって直接的な利益が発生するWebサイトの場合、機会損失による営業利益の減少につながりかねません。

また原因究明や復旧作業、顧客への説明などに必要な人的リソースや追加のコストも求められるでしょう。

さらに顧客や取引先に損害が生じた場合、法的な責任を問われるケースもあり、賠償や訴訟費用が発生する可能性があります。

SEOへの影響

Webサイトの改ざんは、SEO(検索エンジン最適化)にも深刻な影響を及ぼします。

改ざんされたサイトに悪意のあるスクリプトやリンクが埋め込まれると、Googleなどの検索エンジンから不正サイトとみなされ、検索結果から除外されたり、サイトの評価が低下したりする可能性があるからです。

サイトの評価が下がってしまうと、サイトへのアクセス数が大幅に減少します。

また、検索エンジンからの評価回復には時間がかかる場合が多く、一度失った評価を取り戻すには多大な労力と時間が必要です。

企業の信用度低下や顧客離れ

上記のようなリスクの二次被害として、企業の信用度が著しく損なわれるおそれがあります。

ウイルス感染や個人情報の流出は被害が大きいほど企業への不信感につながり、既存顧客が離反しがちです。

また、SEO評価の低下は新規顧客獲得を大きく阻害します。

Webサイト改ざんの被害事例

実際に近年発生したWebサイト改ざんの被害事例を紹介します。

大手製造業の公式Webサイト改ざん

2024年1月、ある大手製造業者の公式Webサイトが改ざんされ、訪問者がアクセスするとアラビア語の通販サイトへリダイレクトされる被害が発生しました。

原因究明と影響範囲の調査を行った結果、個人情報の流出は確認されなかったものの、全機能の再稼働には段階的な復旧作業が必要となりました。

特にユーザーの情報入力が伴う機能についてはさらなるセキュリティ強化が求められ、最終的な完全復旧は被害の発覚から2カ月以上経った2024年3月末をめざす形で対応が続けられました。

Webサイトの信頼性や企業のブランドイメージに影響を与える事態となりました。

求職情報サイトでの個人情報流出

2024年2月、ある新聞社が運営する求職情報サイトが第三者による改ざん被害を受け、顧客の個人情報が外部に流出した可能性が発表されました。

約250名の氏名、メールアドレス、暗号化されたパスワードが不正に取得されたおそれがありますが、被害発覚から約1年経った2025年2月現在も全貌は分かっていません。

攻撃の発覚後、サイトの一部サービスは停止され、対象顧客への個別連絡や被害範囲の確認、さらには原因調査に追われ、復旧対応に多大なリソースが割かれています。

鉄道会社の公式Webサイト改ざん

2020年9月、ある鉄道会社の公式Webサイト内に不正なリンクが埋め込まれ、訪問者がオンラインカジノサイトに誘導される被害が確認されました。

原因は同サイトの管理画面へのログインページが外部からアクセスできる状態になっていたこととみられ、被害を受けた期間中に114件のアクセスが確認されました。

該当ページの削除や管理画面へのアクセス制限などの対策が講じられ、運営会社はサイトの訪問者に対しマルウェアに感染していないか確認するよう注意喚起を行いました。

Webサイトが改ざんされる原因

Webサイトの改ざんが発生する背景には、セキュリティ上の不備やサイバー攻撃の手法の進化があります。

多くの企業がオンラインサービスを利用する現代において、攻撃者はセキュリティホールを探し、悪用して不正アクセスを試みます。

特に、次のようなケースが攻撃の対象になりやすいと言われています。

- 管理者アカウントやパスワードなどが初期設定のままになっており、脆弱な状態である

- Webサイトで使用しているCMS(コンテンツ管理システム)やプラグイン、ライブラリなどのソフトウェアが最新バージョンに更新されていない

- 管理者や運営者がフィッシング攻撃に引っかかり、ログイン情報を盗まれる

攻撃者の手口は多岐にわたるため、これらを事前に理解し、適切なセキュリティ対策を講じることが重要です。

Webサイト改ざんの手口

では、具体的にどのような手口で改ざんが行われるのでしょうか。

Webサイト改ざんの手口は、主に「Webサイトの脆弱性を狙った攻撃」と「管理者アカウントの乗っ取り」の2つに分けられます。

Webサイトの脆弱性を狙った攻撃

Webサイトに潜む脆弱性を利用した攻撃です。

攻撃者はサイトのプログラムやコードの脆弱性を悪用し、不正なスクリプトやリンクを埋め込みます。

具体的には次のような攻撃手法があります。

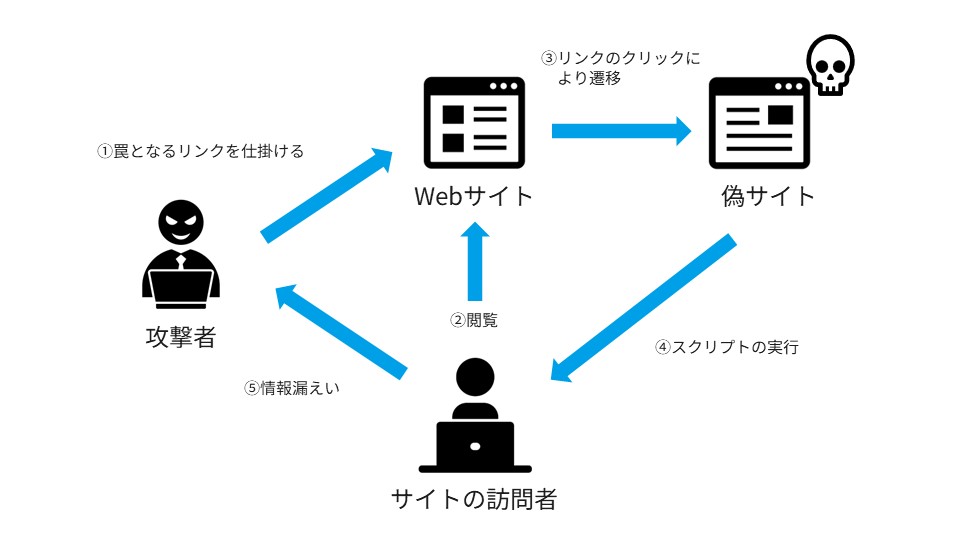

クロスサイト・スクリプティング(XSS)

Webサイトの入力フォームなどから、悪意のあるスクリプトを実行する手法です。

サイト訪問者がリンクをクリックすると別のWebサイトへ遷移し、仕掛けられたスクリプトが実行され、個人情報が盗まれる可能性があります。

クロスサイト・リクエストフォージェリ(CSRF)

Webサーバーとユーザー間でのセッション管理の脆弱性を突き、ユーザーが意図しない操作を実行させる攻撃手法です。

攻撃者がユーザーに不正なリンクをクリックさせて、第三者が正規のユーザーになりすまして悪意のある操作を実行します。

SQLインジェクション

Webアプリケーションの脆弱性を突き、Webサイトのフォームや検索ボックスなどに悪意のあるSQL文を挿入する手法です。

これによりデータベース内の情報の改ざんや削除、漏えいなどの操作が可能になり、顧客の個人情報や会員情報が危険にさらされます。

ファイルインクルード

攻撃者が外部から不正なファイルを読み込ませ、Webサイトのシステムにアクセスする手法です。

システムの重要データや機密情報が流出するおそれがあるほか、改ざんやほかのサイバー攻撃の足がかりにされる場合もあります。

ゼロデイ攻撃

WebサーバーのOSやCMSなどソフトウェアの未公開の脆弱性を悪用する攻撃手法です。

脆弱性が発見されたあと、セキュリティパッチが提供される前に脆弱性を突かれるため、セキュリティツールなどでの検知が難しいことが特徴です。

そのため、企業が気づかないうちに攻撃されるリスクがあります。

管理者アカウントの乗っ取り

Webサイトの編集が可能な管理者アカウントの情報が、マルウェア感染などにより盗まれ、管理者を装った攻撃者に改ざんされるケースです。

具体的には次のような攻撃手法があります。

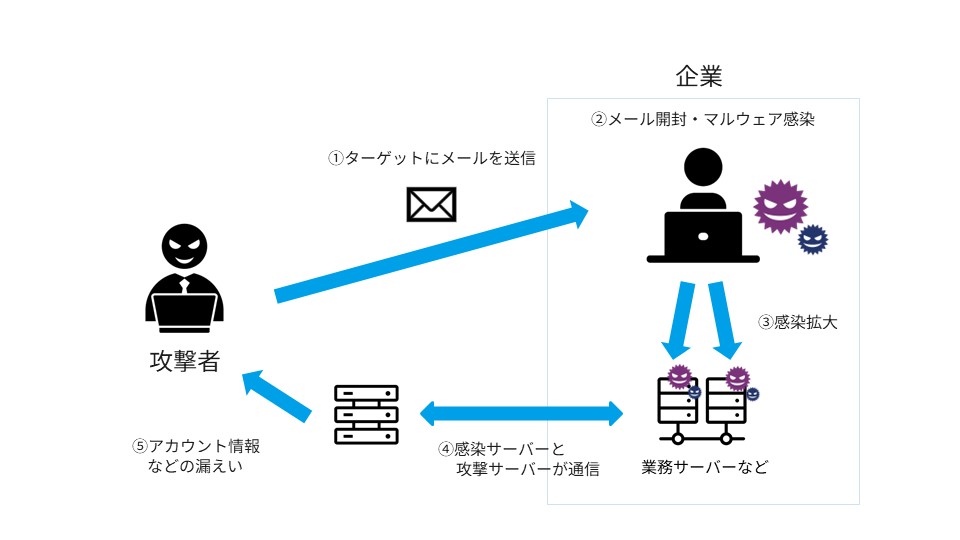

標的型攻撃

特定の企業や担当者を標的にして情報を盗む攻撃手法です。

フィッシングメールや偽の添付ファイルを通じて、管理者の端末をマルウェアに感染させます。

これにより入力したIDやパスワードが攻撃者に送信され、アカウントが乗っ取られる可能性があります。

ソーシャルエンジニアリング

人間の心理的な弱点を巧みに利用する攻撃手法です。

攻撃者は標的となるユーザーに関連する情報をあらかじめ収集します。

その上でSNSやメール、電話などで自然な会話や信頼関係を装って相手を安心させ、アカウント情報や機密情報を引き出そうとします。

標的型攻撃と組み合わせて行われるケースが多く、被害者が攻撃を認識しにくいことが特徴です。

リスト型攻撃

すでに流出したパスワードのリストを利用して、アカウントにログインを試みる攻撃手法です。

特に、管理者がほかのサービスで使っているパスワードをそのまま流用している場合、乗っ取られるリスクが高くなります。

Webサイト改ざんへの対策方法

ここまで解説したように、Webサイト改ざんの被害に遭うと、企業は非常に大きな損失を受けます。

この章では、Webサイト改ざんの被害を未然に防ぐための具体的な対策方法を解説します。

開発時・運用時の脆弱性対策

Webサイトの脆弱性は改ざん攻撃の入口になりやすいため、設計段階・運用段階ともに対策が必要です。

セキュアプログラミング

Webサイトの設計・開発段階でセキュアプログラミング(脆弱性の原因を事前に取り除くプログラミング)を取り入れましょう。

具体的には、入力値のバリデーション、エラーメッセージの制限、出力のエンコードなどを行います。

脆弱性診断の実施

サーバーOSやネットワーク環境なども含め定期的な脆弱性診断を実施し、リスクのある箇所の早期特定が重要です。

診断では、SQLインジェクションやXSSなどの攻撃が可能かをチェックし、脆弱性が発見された場合は即座に修正・対応します。

自社内での診断だけでなく、外部のセキュリティ専門機関による診断も効果的です。

ソフトウェアとデバイスの更新

サーバーOS、CMS、アプリケーションなどのソフトウェアを常に最新バージョンに更新しましょう。

これにより既知の脆弱性を悪用した攻撃を回避できます。

更新漏れがないように定期的な確認や自動アップデートの設定が有効です。

ログの取得・監視

Webサーバーやネットワーク機器のログを常に取得・監視しましょう。

これにより不正なアクセスや異常な通信が発生した場合には即座に検知、対応できます。

侵入防止システム(IPS)と連携させ、リアルタイムに不正行為を遮断することも有効です。

また、監視にあたっては、ログ分析ツールを活用すると効率的です。

Webサイト改ざんが発生した際に、根本的な原因を究明する際にも役立ちます。

アクセス制御と多層的な認証方法の導入

管理者アカウントを悪用した不正アクセスリスクを防ぐため、アクセス制御と多層的な認証対策を組み合わせることが効果的です。

多要素認証の導入

パスワードに加えて複数の認証要素を設定する多要素認証を導入しましょう。

特に生体認証(指紋認証や顔認証など)はなりすましを防ぐための代表的な手法で、パスワードと組み合わせると不正ログインリスクを大幅に低減できます。

生体認証のほかにも、認証アプリケーションのコードやハードウェアトークンを使用した認証方法があります。

IPアドレス・デバイスのアクセス制限

管理画面やデータベースへのアクセスを、特定のIPアドレスやデバイスのみに制限することも有効です。

許可されているもの以外はすべて遮断するため、第三者からの不正なアクセスを防げます。

強固なパスワードポリシーの徹底

パスワードの流出によるアカウントの乗っ取りを防止するために、強固なパスワードポリシーを徹底しましょう。

推測されやすい単語や簡単な文字列の使用は避けたり、文字数を増やしたり、大文字・小文字・数字・記号を組み合わせたりするなどして、複雑なパスワードにします。

また、ほかのシステムと同じパスワードの使い回しは避けましょう。

セキュリティツールの導入

Webサイトのセキュリティを強化するためのツールを導入し、多様な攻撃から防御します。

たとえば、次のようなツールの導入が効果的です。

WAF

WAF(Web Application Firewall)は、Webサイトに対するSQLインジェクションやクロスサイト・スクリプティング(XSS)といったアプリケーション層の攻撃をリアルタイムでブロックするツールです。

クラウド型のWAFであれば、最新の攻撃パターンが自動で反映されるため、定期的な更新作業が不要です。

常に最新の状態を維持しやすく、Webサイトの安全性を高められます。

Web改ざん検知ツール

Webサイトのコンテンツやファイルの変化を監視し、改ざんが発生した際に管理者へ通知するツールです。

改ざんによる被害を最小限に抑えられ、迅速な対応ができます。

検知ツールはメール通知だけでなく、監視ダッシュボードを備えたものも選ぶと、改ざんの規模や影響範囲を可視化できるため、おすすめです。

バックアップと復旧体制の強化

万が一改ざんやデータ破損が発生した場合に備えて、バックアップから迅速に復元できる体制の準備が重要です。

Webサイトのデータは毎日、もしくは週単位など、定期的にバックアップを取得しておきましょう。

また、バックアップからの復旧手順を事前に計画し、定期的に確認すれば、万が一被害が発生した際にも復旧にかかる時間を最小限に抑えられます。

Webサイトが改ざんされた場合の対応方法

上記のような対策を行っても、改ざんの被害に遭う可能性はゼロではありません。

もしWebサイトの改ざんを発見した場合は、被害を最小限に抑え、迅速に復旧するために以下のような手順で対応しましょう。

1. Webサイトの停止

改ざんが発覚した際には、被害の拡大を防ぐために速やかにWebサイトを停止します。

不正に改ざんされたコンテンツが公開され続けないようにし、ユーザーが被害に遭うリスクを最小限に抑えるためです。

2. 被害範囲の調査と原因の特定

Webサイトのどの部分が改ざんされ、どの程度の被害が発生しているかを調査します。

特に、ユーザーの個人情報や機密情報の漏えいについては正確な確認が必要です。

あわせてサーバーやネットワークのログを使用し、攻撃がどのように行われたか、どの脆弱性が攻撃の対象になったかなどを突き止めます。

3. 改ざん箇所の修復とシステムの復元

改ざんされたページやコードを元の状態に戻し、バックアップデータを活用してシステムを復旧させます。

さらに、不正アクセスの原因が脆弱性であった場合、該当のソフトウェアやシステムに最新のセキュリティパッチを適用し、同じ攻撃が再度行われないよう対策を講じましょう。

また、攻撃者にアクセスされた可能性のあるシステムのログインパスワードを速やかに変更します。

4. 警察に通報する

管理者画面やデータベースへのアクセスログを保存・印刷し、これらを資料として最寄りの警察署あるいはサイバー犯罪相談窓口に相談します。

5. 関係者・顧客への通知と説明

社内の関係者に対して改ざんの事実、被害状況、対応内容を報告し、今後の改善策についても情報を共有します。

必要に応じて顧客や取引先にも事実を通知し、影響範囲や安全確保のための対応を説明しましょう。

特に個人情報の漏えいなど顧客に影響が及ぶ場合は、速やかな通知と詳細な説明が求められます。

6. 再発防止策の実施とセキュリティ体制の強化

改ざんの原因をもとに、Webサイト全体のセキュリティ体制を見直し、必要な対策を講じます。

また、従業員に対してセキュリティ教育やインシデント対応訓練を定期的に行い、社内全体で再発防止意識を高めることも重要です。

まとめ~セキュリティへの意識を高めて改ざんを防止しよう~

Webサイトの改ざんは、どの企業も標的になりえる重大なセキュリティリスクです。

万が一被害に遭った場合、誤情報の流布や経済的損失だけでなく、企業の信用度低下や顧客離れといった二次的な被害も想定されます。

このようなリスクを回避するためには、Webサイトのセキュリティ強化の専門的なノウハウや社内リソースが必要です。

自社での対応が難しいと感じた場合は、セキュリティサービスの導入・運用を任せられる専門家へ相談することをおすすめします。

<Webサイト・Webシステムのセキュリティ対策にお悩みの担当者様へ>

グローバルネットコアは、Webサイト・Webシステムの構築だけでなく、セキュリティを強化するための運用・保守サービスをワンストップで提供しています。

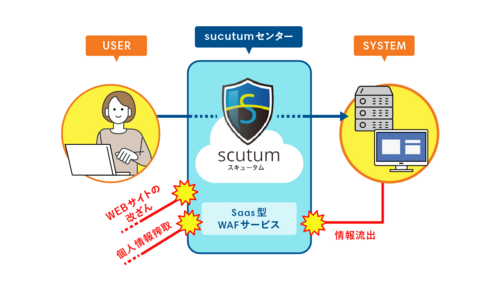

「SaaS型WAFサービス」は、セキュリティのプロが24時間365日運用し、最新の防御ロジックでWebサイト・Webシステムをトラブルから守るサービスです。

DNS設定の変更とSSL証明書情報の受け渡しのみだけで導入でき、小規模サイトから大規模サイトまであらゆる形態に対応できます。

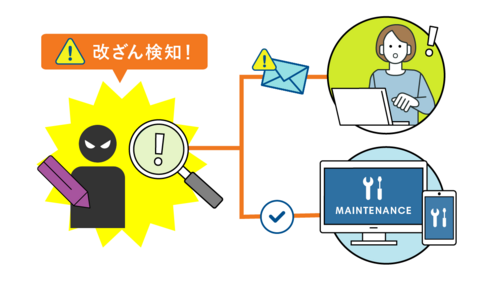

日々の改ざん監視を自動化する「Web改ざん検知サービス」も提供しています。

改ざんを検知した場合は、即座にWebサイトご担当者様向けの通知とともにメンテナンスモードへの自動切り替えを行い、被害を最小に抑えます。

さらに、経験豊富なシステムエンジニアが脆弱性情報を日々確認し、迅速にアップデートを行ってシステムの安定稼働を支える「システム保守サービス」も提供しています。

Webサイト・Webシステムのセキュリティ対策に不安をお持ちの企業ご担当者様は、ぜひお気軽にご相談ください。