BCP(事業継続計画)とは?クラウド活用で実現する事業継続と事例を紹介!

2025.02.25(火)

- クラウド

近年、自然災害やサイバー攻撃の増加により、企業のBCP(事業継続計画)の重要性が高まっています。

特に新型コロナウイルスのパンデミックにより、多くの企業がBCP対策の見直しを迫られました。

本記事では効果的なBCP対策の要となるクラウドサービスの活用方法を解説します。

クラウドサービスの一例としてAWS(Amazon Web Services)の具体的な導入事例を交えて、企業の事業継続性を高めるためのポイントと実践的なアプローチを紹介します。

ぜひ参考にしてください。

BCPとは

BCPとは予期せぬ事態が発生した際に、企業が重要な業務を中断せず、また可能な限り、早期に業務再開するための計画です。

自然災害、サイバー攻撃、パンデミックなど、多種多様なリスクが存在する現代において、事業の継続性の確保は企業経営の基盤となります。

内閣府の「令和5年度企業の事業継続及び防災に関する実態調査」によれば、多くの企業が何らかのリスクに備えていますが、具体的なBCPを策定している企業はまだ少数です。

この現状は特に中小企業で顕著であり、早急な対応が求められています。

中小企業におけるBCPの重要性

2024年版「中小企業白書・小規模企業白書」では、中小企業が経営資源の制約から、リスク対策に十分な投資ができていない現状が指摘されています。

しかしながら、中小企業こそ事業中断が経営に致命的な影響を与えてしまいます。

したがって、限られたリソースの中で実効性の高いBCPを策定する必要があります。

BCP策定のメリット

企業がBCPを策定すると、以下のようなメリットが得られます。

事業の安定性向上

災害や事故が発生した際に、あらかじめ策定したBCPに従えば、迅速かつ効率的な復旧対応が可能です。

これにより、事業中断による損失を最小限に抑えられます。

取引先からの信頼性向上

BCPの策定は、取引先や顧客からの信頼を獲得するために重要です。

特にBtoBビジネスにおいては、取引先がリスク管理を重視する傾向が強く、BCPの有無が選択の基準となる場合もあります。

そのため、取引先が求める安全基準を満たすと、新たなビジネスチャンスを獲得できる可能性が高まります。

コスト削減

BCP対策を講じておくと、リスクが顕在化した際の復旧コストや、事業中断による損失を大幅に削減できます。

長期的に見ると、BCPへの投資がビジネス全体の大きなコスト削減につながるでしょう。

また、リスク管理が適切に行われている企業として評価され、金融機関による融資条件が優遇されるといったメリットも期待できます。

BCP未策定のリスク

現代の企業は、次のように多種多様なリスクに直面しています。

- 東日本大震災や近年の豪雨災害など、頻発化・甚大化する自然災害

- 新型コロナウイルス感染症などのパンデミックによるサプライチェーンの断絶や人員不足

- ランサムウェアや標的型攻撃といったサイバー攻撃の増加

- 老朽化したサーバーの故障など、設備不良によるシステムダウン

- 誤送信やデータ紛失などの人的ミスによる情報漏洩

これらは、企業の事業継続に直接的な影響を及ぼします。

BCPを策定していない場合、リスクが顕在化した際に長期的な事業停止に陥り、多大な損失を被る可能性があるでしょう。

顧客離れや市場シェアの喪失だけでなく、法的責任や社会的信用の失墜といった二次的なリスクも考えられます。

BCP策定の手順

BCPを策定する際の具体的な手順を解説します。

リスク分析と評価

まず、自社が直面しうるリスクを洗い出します。

自然災害やサイバー攻撃、設備故障、パンデミックなど直面する可能性のあるリスクを特定し、それぞれの発生確率と影響度を評価しましょう。

過去の事例や業界特有のリスクの考慮が重要です。

優先業務の特定と目標設定

次に、事業継続に不可欠な業務を特定します。

具体的には、業務プロセスの中で中断が許されないもの、または中断した場合の影響が大きいものを洗い出しましょう。これらは緊急時に優先して復旧に取り組むべき業務です。

その上で、目標復旧時間(RTO:Recovery Time Objective)や目標復旧ポイント(RPO:Recovery Point Objective)を設定します。

これらは復旧までの許容時間やデータ損失の許容範囲を明確にするための指標です。

指標を設定すると、復旧計画の具体性が高まり、効率的な対応が可能です。

対策の実行計画策定

事業継続を実現するための具体的な復旧手順や対策を策定します。

この段階では、クラウドサービスの活用が大きな効果を発揮します。

例えば、データをクラウド上に定期的にバックアップすると、物理的な障害によるデータ損失を防止できます。

さらにクラウド環境では、システムの冗長化や自動フェイルオーバーが容易に実現可能なため、システムダウンのリスクを最小限に抑える計画が可能です。

また、サプライヤーやパートナー企業との協力体制を構築し、緊急時に迅速な対応ができるよう準備しておきましょう。

訓練と教育

策定した計画を有効に機能させるには、従業員への周知と定期的な訓練が必要です。

訓練では、計画の内容を全員が理解し、適切に実行できるかを確認します。

訓練の中で明らかになった課題については計画を改善し、継続的に精度を高めることが重要です。

また、新入社員の入社や部署異動があった場合は、対象者に適切な教育を行い、計画を確実に理解させて全体の対応力を維持しましょう。

計画の見直しと更新

BCPは、環境や業務内容の変化に応じて継続的に見直し、最新の状態に更新する必要があります。

定期的なレビューサイクルを設定し、監査や外部評価も活用して計画を最適化しましょう。

特にIT環境の進化に対応できるよう、最新のクラウドサービスやセキュリティ対策の導入が求められます。

BCP策定と運用のポイント

BCP対策における基本的な要素を押さえると、より実効性の高い計画になります。

ここでは特に重要な要素と運用のポイントを4点解説します。

データの保護

データの損失や改ざんは、企業の信用失墜や法的責任につながるリスクがあります。

そのため、BCPではデータを定期的にバックアップする環境の整備が必須です。

重要なデータを一箇所ではなく複数の場所やクラウド上に保存すると、物理的な障害から保護できます。

フルバックアップ、増分バックアップ、差分バックアップなど、適切なバックアップ方式を選択し、オフサイトでのデータ保管を検討しましょう。

また、バックアップデータからの復元テストも定期的に行い、有事の際に確実に復元できる体制を整えます。

加えて、機密情報を保護するために、データの暗号化やアクセス制御を強化する必要があります。

システムやアプリケーションの可用性

BCPにおいて、システムやアプリケーションの可用性を確保することは不可欠です。

システムのダウンタイムは業務停止に直結し、甚大な損害をもたらすおそれがあります。

このリスクを軽減するためには、システムやネットワーク機器を二重化し、一方が故障してもサービスを継続できるような冗長構成が効果的です。

クラウドサービスを活用すると、従来のオンプレミス環境では難しい、高い可用性と柔軟性のある環境を実現できます。

例えば、クラウドプロバイダが提供する自動フェイルオーバーやロードバランシング機能を利用すれば、障害発生時の切り替えも迅速化でき、システム負荷が増加した際も柔軟に対応可能です。

さらに、データやシステムを複数の地理的リージョンに分散させるマルチリージョン構成にすると、災害のような地域的リスクを分散し、システムの可用性をさらに向上させられます。

サイバーセキュリティ対策

サイバー攻撃は日々高度化・巧妙化しており、情報漏洩やシステムへの侵入など企業の事業継続に甚大な被害をもたらすリスクがあります。

そのため、さまざまなセキュリティ対策を組み合わせる多層的な防御の実装が重要です。

例えばファイアウォール、IDS/IPS(侵入検知・防御システム)、アンチウイルスソフトなどを組み合わせて、攻撃の侵入経路を最小化します。また、アクセス制御の強化やセキュリティパッチの適用により、脆弱性を最小限に抑えることも重要です。

フィッシング詐欺やマルウェア感染を防ぐため、従業員への定期的なセキュリティ教育も必ず実施しましょう。

事業中断時の復旧プロセス

有事の際、企業活動を再開させるためには迅速かつ的確な対応が求められるため、明確な指示系統の確立と連絡網を整備しておくことが必要です。

これにより、情報伝達の遅延や混乱を防げます。

また、代替施設の確保やリモートワーク環境の準備を進めれば、事業を継続するための柔軟な対応が可能になります。

さらに、サプライチェーン全体の復旧計画を考慮し、取引先との連携を強化することも大切です。

復旧手順や各関係者の役割分担を明確化すると、混乱を最小限に抑えられます。

定期的な訓練とシミュレーションを実施し、計画の有効性を検証・改善しましょう。

クラウド活用がBCP対策にどのように貢献するか

クラウドサービスの特性は、BCPにおいて大きな価値をもたらします。

ここではオンプレミス環境の課題やクラウド環境の利点について解説します。

オンプレミス環境の限界

オンプレミス環境ではデータセンターやサーバールームが災害リスクの高い地域に位置する場合、物理的な被害により事業継続が困難になる可能性があります。

また、少人数のIT部門では、24時間365日の監視や即時対応が難しく、緊急時に十分な対応ができない場合も多いでしょう。

さらにスケーラビリティの制限や、ハードウェアの維持や更新の多大なコストも、BCP対策を進める上での障壁となりえます。

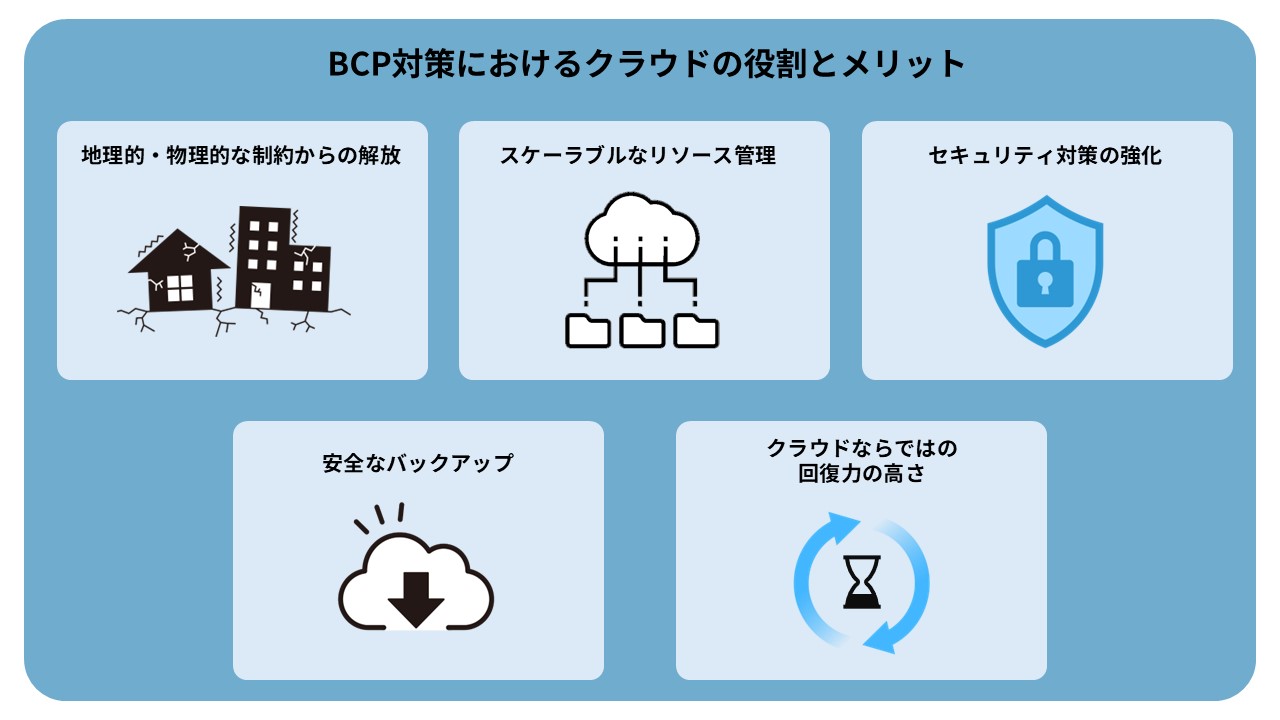

クラウドならではの利点

クラウドを活用したデータバックアップやインフラ構築はBCP対策に有効であり、以下のような利点があります。

地理的・物理的な制約からの解放

クラウドサービスの利用で、物理的な場所に依存せずにシステムやデータへアクセスできます。

例えばAWSのマルチリージョン構成を採用すれば、ある地域で災害が発生した場合でも、別拠点に切り替えればサービスが継続できます。

また、データセンター間の自動フェイルオーバー機能により、システム停止時間を最小限に抑えられます。

スケーラブルなリソース管理

クラウド環境では、必要に応じて柔軟にリソースを増減できます。

急な負荷増大時にも迅速にスケールアップでき、通常時は必要最小限のリソースでの運用が可能です。

運用面では、パッチ適用やデータバックアップなどの定常作業を自動化できるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

セキュリティ対策の強化

クラウドサービスでは、最新のセキュリティ機能が常に提供されるため、セキュリティパッチの適用漏れなども防止できます。

また、専門業者によるサポートを活用すれば、セキュリティインシデントを迅速に検出し、必要に応じて対応を受けられます。

安全なバックアップ

ランサムウェア対策を考慮したクラウドバックアップサービスやソフトウェアを活用すると、データと権限を安全に分離できます。

また、書き込み後にデータを変更できない「イミュータブルストレージ」を利用すれば、改ざんリスクを防ぎながら信頼性の高いバックアップを実現し、事業継続性を確保できます。

クラウドならではの回復力の高さ

クラウドは必要に応じて柔軟かつ即座にリソースを用意できるため、高い回復力を備えています。

万が一、クラウドサーバー上で何らかのトラブルやインシデントが発生した場合でも、事前にマシンイメージやバックアップデータを保管しておけば、別の場所に即座にサーバーを再構築できます。

コスト面での比較

クラウドを利用したBCP対策はコスト面でもメリットがあります。

初期投資とランニングコストの両面から、オンプレミスとクラウドを比較します。

初期投資の比較

オンプレミス環境では、サーバーやストレージなどのハードウェア購入費、各種ソフトウェアのライセンス費用、設置工事費用、保守契約費用など、多額の初期投資が必要です。

一方、クラウド環境ではハードウェアの購入や設置が不要であるため、コストを大幅に削減できます。

ランニングコストの比較

オンプレミス環境のランニングコストには、電気代、保守・運用費、定期的な更新費用、運用担当者の人件費などが含まれます。

これに対し、クラウド環境では利用量に応じた従量課金モデルを採用しているため、無駄なリソースを持たずに柔軟に運用できます。

また、運用管理が効率化されると、運用担当者の負担を軽減し、人件費の抑制効果も期待できるでしょう。

BCP対策にクラウドを活用するための移行ステップ

クラウドを活用したBCP対策はオンプレミスの課題を解消して、多くのメリットを享受できます。

しかし、オンプレミスから移行する際には、適切なステップで行う必要があります。

現状分析

既存のアプリケーションやデータの依存関係、パフォーマンス要件などを確認し、現在のシステム構成・運用状況を把握します。

この際、業務の重要度や移行の難易度を考慮し、優先順位を設定しましょう。

例えばメールシステムやファイルサーバーなど、比較的移行が容易なシステムから着手すると、スムーズに移行を進められます。

クラウドサービスの選定

最適なクラウドサービスを選定する際、特にBCPの観点では以下の4つの基準が重要です。

基準 |

内容 |

技術的要件と互換性 |

既存システムとの連携や使用するプログラミング言語、データベースとの互換性を確認する。 |

データバックアップとリカバリ |

クラウドサービスが提供するデータバックアップ機能やリカバリ手順を確認し、BCPの一環としてのデータ保護対策が整備されているかを確認する。 |

コストとサポート体制 |

初期費用、月額費用、データ転送料などのコストを比較する。 |

グローバルな可用性 |

災害時や地域的な障害が発生した場合でもサービスが継続できるかを、マルチリージョン対応などを含めて評価する。 |

移行計画の策定

優先度の高いシステムやデータから段階的に移行します。

移行方式としては、既存のシステムやデータをそのままクラウドに移行する「リフト&シフト」や、クラウドの特性を生かした形に再構築する「リアーキテクチャ」の選択肢があります。

どちらの方式を採用するかは、コストや移行期間、得られる効果を総合的に考慮して決定しましょう。

特に中小企業の場合、まずは「リフト&シフト」で早期に効果を得て、段階的に「リアーキテクチャ」を検討するアプローチが現実的です。

このアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら、確実な移行を実現できます。

パイロットプロジェクトの実施

小規模なシステムやデータでテスト移行を行い、技術的な課題や組織的な問題点を洗い出します。

業務への影響が比較的小さいものや新規に導入するシステムをパイロットプロジェクトとして選定すると、本格移行時のリスクを大幅に低減できます。

本格移行と最適化

テスト結果を踏まえ、全体のシステムをクラウドへ移行します。

この際、クラウドネイティブなサービスを積極的に活用すると、システムの性能向上や運用コストの効率化を図れます。

運用と継続的改善

移行後もシステムを定期的にモニタリングし、運用状況を評価します。

特に重要なのは、パフォーマンスとコストの最適化です。

クラウドの利用状況を常に監視し、リソースの過剰割り当てや無駄な支出がないか確認します。

また、新しいクラウドサービスや機能が登場した際は、それらの導入による改善可能性も検討します。

AWSの主要サービスで実現するBCP対策

ここでは、BCP対策におけるAWSの代表的なサービスの活用方法を解説します。

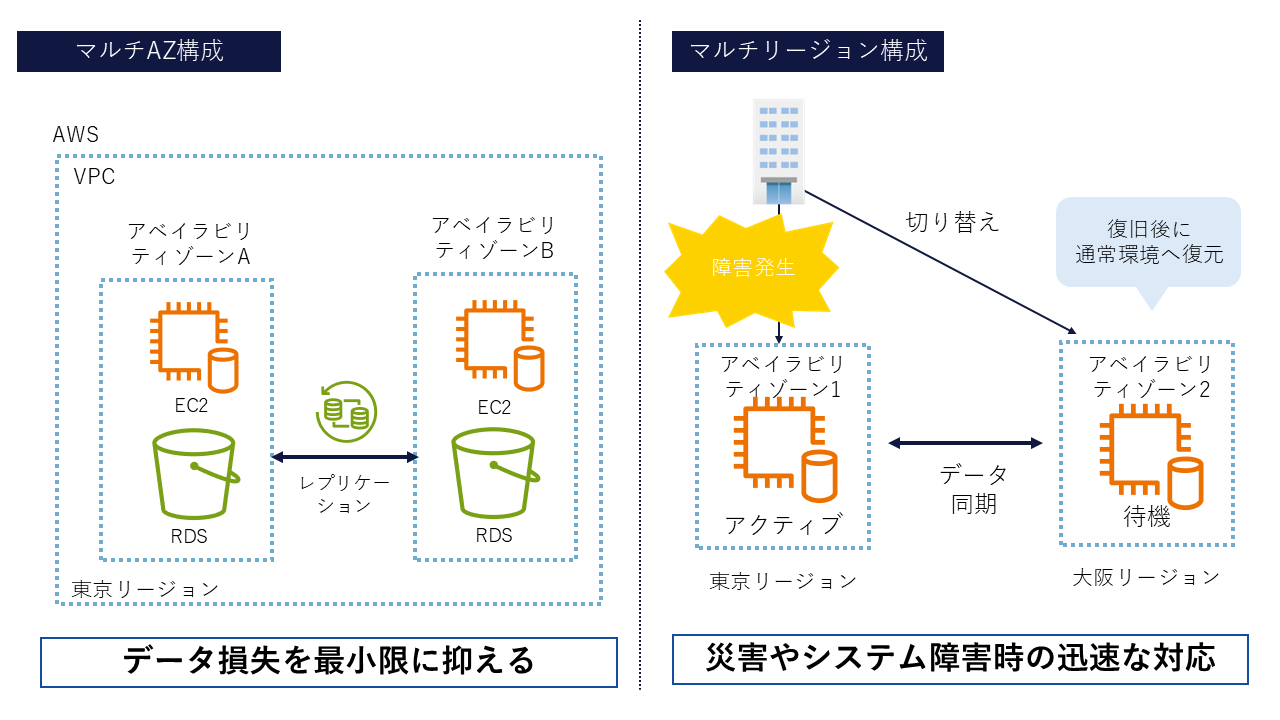

マルチAZ・マルチリージョン構成

AWSは世界中にデータセンターを持ち、マルチAZ(アベイラビリティゾーン)やマルチリージョン構成を提供しています。

高い冗長性とレジリエンス(回復力)を実現します。

マルチAZ構成

同一リージョン内の複数のアベイラビリティゾーンにシステムやデータを配置して、単一のデータセンター障害に対する耐性を向上させます。

マルチリージョン構成

地理的に離れた複数のリージョンにシステムやデータを展開し、大規模災害やリージョン全体の障害時でも事業継続が可能となります。

Amazon EC2、VPC、Client VPN

AWSの主要なサービスであるAmazon EC2、VPC、Client VPNを活用すれば、企業は災害やシステム障害に備えた柔軟でスケーラブル、かつセキュアなクラウド環境を構築できます。

Amazon EC2

仮想サーバーをオンデマンドで提供し、災害時や負荷増大時にも迅速にリソースを拡張できます。

突発的な状況でも安定したシステム運用を実現し、業務を継続するための基盤を提供します。

VPC(Virtual Private Cloud)

AWS上に安全な仮想ネットワークを構築し、外部からの不正アクセスを防止するサービスです。

特にデータ通信の安全性を高めることで、システムの可用性とセキュリティを向上させます。

Client VPN

リモートからAWSへのセキュアなアクセスを実現するサービスです。

Client VPNを利用することにより、災害時やリモートワーク時でも安全に業務を継続可能です。

ユーザーごとのアクセス管理も柔軟に設定でき、セキュリティを確保します。

AWSのセキュリティ体制

AWSは利用者とAWSがそれぞれセキュリティの責任を分担する「責任共有モデル」に基づいて、強固なセキュリティ体制を提供しています。

AWSはクラウド自体のセキュリティに責任をもって管理し、利用者はクラウド上のデータやシステムのセキュリティを管理します。

また、AWSではセキュリティを強化するサービスが豊富に提供されています。

IAM(Identity and Access Management)やKMS(Key Management Service)を活用したアクセス管理やデータ暗号化、AWS ShieldやWAF(Web Application Firewall)によるDDoS攻撃や不正アクセスの防御により、サイバー攻撃やデータ漏洩のリスクを大幅に低減し、事業継続性を強化できます。

クラウド活用によるBCP強化の具体的なケース紹介

さまざまな業種・規模の企業における具体的なBCP強化の事例を通じて、クラウド活用による実践的なアプローチを紹介します。

ケース1:災害時の業務復旧対策

製造業のA社では東日本大震災の経験から、災害時の事業継続性確保が課題でした。

本社機能が被災した場合でも重要業務を継続できる環境の構築が求められていました。

この課題に対し、AWS Site-to-Site VPNとClient VPNを活用したリモート接続環境を構築しました。

基幹システムをクラウドに移行し、従業員が場所を問わずアクセスできる環境を整備。さらに、データのバックアップを地理的に離れた複数のリージョンで保管して、災害時のデータ損失リスクを大幅に低減しました。

この対策により、災害訓練では2時間以内に重要業務の再開が可能となり、従来の推定所要時間(24時間)から大幅に短縮できました。

また、平常時でもリモートワーク環境の際に活用して、働き方改革にも貢献しています。

ケース2:業務サーバーのクラウド化による安定稼働対策

小売業のB社では、自社運用のサーバーが老朽化し、度重なる障害により業務に支障をきたしていました。

加えて、限られたIT人員での運用負荷も大きな課題となっていました。

解決策として、業務サーバーのAWSへの移行を実施しました。

Amazon RDS(マネージドデータベースサービス)の活用により、データベースの管理負荷を大幅に軽減できました。

また、需要の変動に応じて自動的にリソースを調整するオートスケーリング機能を導入し、コスト最適化も実現しました。

業務サーバーのクラウド移行後、システム障害による業務停止時間は前年比95%減少しました。

運用管理工数も60%削減され、IT部門が新規プロジェクトに注力できる環境が整いました。

ケース3:データ保護対策

金融関連サービスを提供するC社では、増加するランサムウェア攻撃への対策が急務でした。

もともとオンプレミス環境で顧客データを管理しており、手動でのバックアップ運用による作業ミスやセキュリティ対策の複雑さが課題となっていました。

顧客データのセキュリティ強化とあわせて、非常事態時の確実なデータ復旧手段を確保するため、Amazon FSxとAWS Backupを組み合わせたソリューションを導入しました。

イミュータブルバックアップ機能により、バックアップデータの改ざんや削除を防止する仕組みを構築。

さらに、バックアップデータの自動暗号化により、情報セキュリティも強化しています。

この対策により、定期的なリカバリテストでの復旧時間が従来の8時間から2時間に短縮されました。

また、バックアップ運用の自動化により、人的ミスのリスクも大幅に低減できました。

まとめ~クラウドを活用して効果的なBCP対策を~

BCPはすべての企業にとって事業の継続性を確保するために必要です。

特に自然災害やサイバー攻撃が頻発する現代において、重要性が高まっています。

BCP対策には、クラウドが持つ特性が非常に役立ちます。

地理的・物理的な制約からの解放、スケーラビリティ、データ保護やレジリエンス向上などのメリットは有事の際に大きな効果をもたらすでしょう。

今後も自然災害やサイバー攻撃など、企業を取り巻くリスクは増大することが予想されます。

まずは自社の状況を適切に分析し、優先度の高い領域からクラウドを使ったBCP対策を検討・導入することをお勧めします。

BCP対策においてクラウドが生み出す効果や実例をより詳しく知りたい方は、以下のセミナー動画もぜひ参考にしてみてください。

<AWSによるBCP対策を検討している企業のみなさまへ>

「クラウドを活用して自社のBCP対策を行いたい」「AWSを導入したいけど社内リソースが不足している」

そんなときは、AWSセレクトティアサービスパートナーであるグローバルネットコアにご相談ください。

AWS認定資格の有資格者が多数おり、難易度の高いプロフェッショナル認定資格を持つ技術者も在籍。御社に最適なAWSの活用方法をご提案します。

また、AWS環境の設計構築から運用まで一貫して任せられるだけでなく、24時間365日の監視体制でお客様のAWS運用をサポートします。